Die Broschüre, die im Beitragsbild zu sehen ist, gibt es im übrigen für 4€ pro Stück käuflich zu erwerben. Anlaufstelle dazu ist der Heimat- und Geschichtsverein Rodheim-Bieber, aber auch bei der Praxis Ute Jung in Fellingshausen liegen Exemplare zum käuflichen Erwerb aus. Eine Broschüre, die sich auf jeden Fall lohnt.

Was sind Dialekte doch so toll! Wer kennt es nicht, wenn der tief sächsische oder bayrische Mensch in seinem perfekten Dialekt redet und man selber nur noch Bahnhof versteht. Das kann schon mal dazu führen, dass der Azubi freiwillig ins Englische wechselt, da er die Betreiberin in Rosenheim am Telefon nicht verstanden hat. So geschehen bei mir am Arbeitsplatz. Aber auch wir Mittelhessen brauchen uns da nicht zu verstecken. Wurden 2 Frankenbacher Urgesteine, die sich auf Platt unterhielten, doch von Frankfurter Spielerfrauen (Alte-Herren-Jubiläumspielen gegen Eintracht Frankfurt Alte Herren 2014) gefragt, aus welchem Land sie stammen und was für eine Sprache sie sprechen.

Und manchmal brauchts gar nicht die große Entfernung zur Mainmetropole, denn schon in Ortschaften, die Nachbarn sind, werden die Wörter unterschiedlich ausgesprochen. Ein tolles Beispiel lieferten die beiden Professoren Gerhard Augst und Hans Ramge. Sie zeigten in einer Veranstaltung des Heimat- und Geschichtsvereins Rodheim Mitte April zum Thema Dialekt, wie sich das Biebertaler Platt die letzten 145 Jahre verändert hat. Eine sehr interessante Veranstaltung, die auch viele Zuhörer/innen aus entlegeneren Orten angelockt hat.

Zunächst begrüßte Dr. Jutta Failing die anwesenden Personen und erzählte, dass Mundart nicht statisch sei, sondern sich den Gegebenheiten immer wieder anpasse. So benutzte ihre Oma, Jahrgang 1903, Wörter wie Schóssee oder Portmonnai, die bekanntlich aus dem französischen stammen, in ihrem Sprachgebrauch. Zudem verwies sie, dass selbst Herrscher und Adlige früher selbstbewusst ihren Heimatdialekt gesprochen haben.

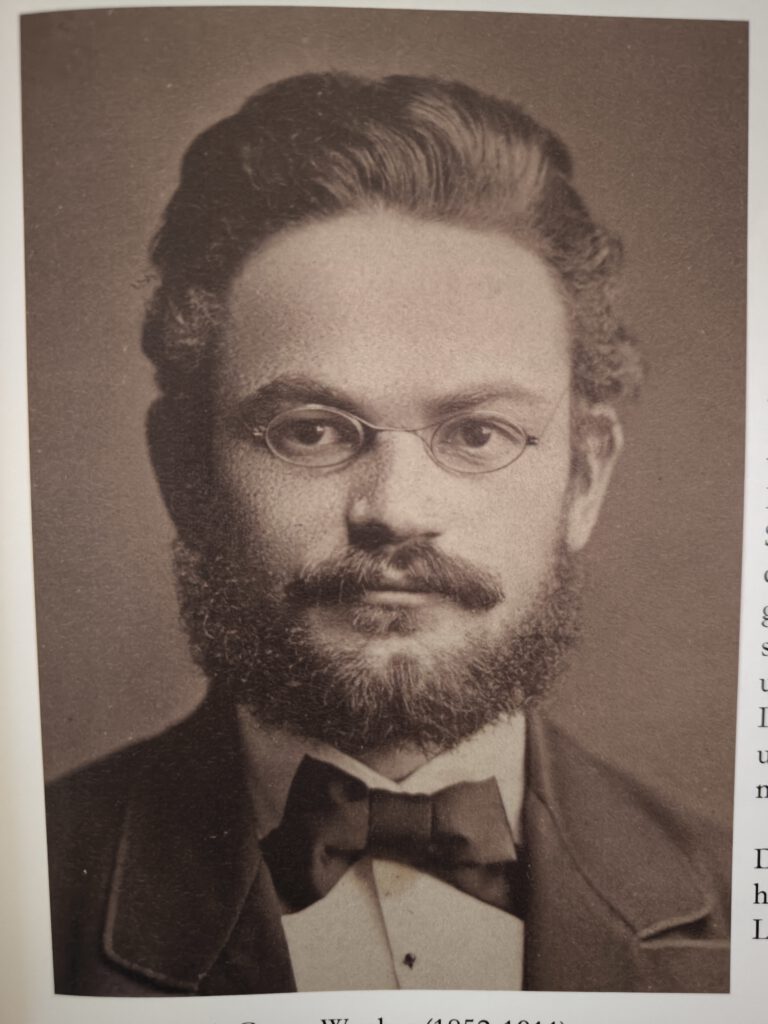

Dank dem Bibliothekar und Sprachwissenschaftler Georg Wenker, der 1880 die berühmten Wenkersätze verfasste, gibt es einen Vergleichspunkt, wie sich die Sprache in den letzten 145 Jahren verändert hat. Wenker, der in Düsseldorf geboren wurde, schickte bereits 1876 die ersten 42 Sätze ( rheinischen Sätze) in die nähere Umgebung seiner Heimatstadt, um die einzelnen Lokaldialekte zu untersuchen. Das war ihm allerdings nicht genug, und er weitete das ganze ein Jahr später mit 38 Sätze auf ganz Westfalen aus (westfälische Sätze). Letztendlich entstanden dann 1880 40 Sätze, mit den Wenker die Dialekte des ganzen Reiches erfasste.

Auch die Biebertaler Lehrer wurden dazu befragt und haben selbstverständlich geantwortet. Allerdings sind es nur 6 Zurücksendungen, da Vetzberg zu dem Zeitpunkt keine eigene Schule besaß. Zu den Wenkersätzen in Biebertal mehr im 2. Teil.

Zurück zur Veranstaltung. Zunächst wurde erklärt, wie der Biebertaler Dialekt in die deutsche Dialektlandschaft einzuordnen ist. Unser Dialekt gehört zum Hessischen. Durch das Wandern germanischer Volkstämme im vierten bis sechsten Jahrhundert von Nord nach Süd und den Lautverschiebungen, entstanden unterschiedliche Dialekte. Deutlich wird das an diversen Linien, die symbolisieren, wie Wörter unterschiedlich ausgesprochen werden.

Und selbst Hessen wird dann nochmals in 4 unterschiedliche Gebiete unterteilt. Wir zählen dabei zum Mittelhessischen.

Und wie oben bereits erwähnt, gibt es in jedem einzelnen Gebiet schon wieder Unterschiede in den Dörfern, obwohl sie direkt nebeneinander liegen. Das nennt man die Mundartscheiden. Sehr deutlich wird das bei dem 13. Wenkersatz: „Es sind schlechte Zeiten“. Die werden in den Biebertaler Dörfern wie folgt geschrieben.

Rodheim

Bieber

Königsberg

Fellingshausen

Krumbach

Frankenbach

Es seih schleechte Zeire

Es seih schlechte Zeire

S sain schleechte Zeire

Äs sei schlähchte Zeire

Eas sei schlechte Zeire

Es sai schlaachde Zaide

Das Wort Zeire (Zeit) ist in allen Ortsteilen gleich. Lediglich Frankenbach reißt da aus. Es knüpft wohl da mehr an das hinterländische Platt an. Schließlich steht am Ortseingang nicht umsonst das Schild: „Das Tor zum Hinterland“. Aber nicht nur die Dorfgrenze unterscheidet sich in der Art der Schreibweise, sondern schon innerhalb eines Ortes kann eine Zahl unterschiedlich ausgesprochen werden.

Um einen Vergleich zu heute zu ziehen, hatten die beiden Professoren 20 Testsätze verfasst und diese an 14 ältere Personen (80 Jahre und älter) und 14 jüngere (60-80 Jahre) Personen in den 7 Ortschaften übergeben. Der Unterschied vom Durchschnittsalter zwischen den beiden Gruppen lag bei etwa 20 Jahren, was meist einer Generation entspricht. Alle Personen sind in den jeweiligen Dörfern aufgewachsen, und die meisten leben auch heute noch dort, einige wohnen z. B. durch Verheiratung, in einem Biebertaler Nachbardorf. Beide Personengruppen haben den Ortsdialekt als Muttersprache gelernt, und über Schule und Beruf ist das Hochdeutsche hinzugekommen; sie sind also zweisprachig. Und diese Zweisprachigkeit ist gar nicht so verkehrt, wie ein Beitrag in der Hessenschau im Februar diesen Jahres erläutert.

Die Original Wenkersätze im jeweiligen Ortsdialekt mit Infos zu den damaligen Schullehrern findet ihr im 2. Teil.

Beitragsbild: C. Haus

Bilder 1 & 2: C. Haus

Bild 4-6: Broschüre Biebertaler Dialekte früher und heute

Quelle: Broschüre Biebertaler Dialekte früher und heute, uni-marburg.de, wikipedia.de